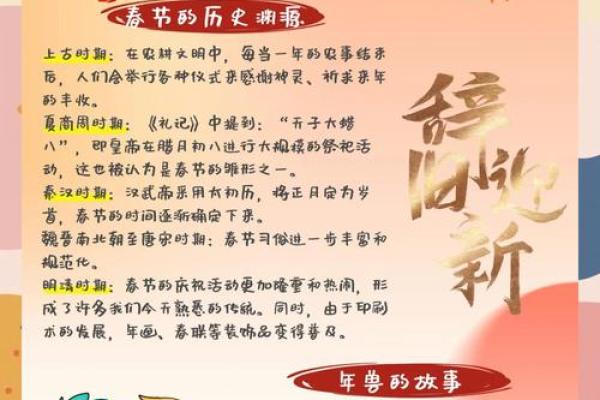

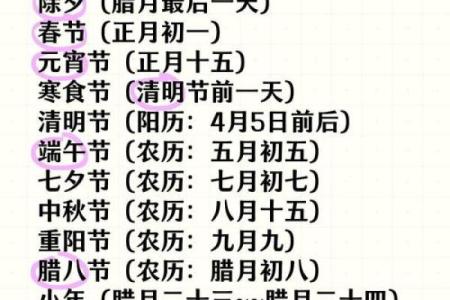

二月春节习俗大揭秘:从年夜饭到放鞭炮的文化传承

春节,作为中国最重要的传统节日之一,承载着深厚的文化底蕴。它不仅是农历新年的起点,也是对过去一年辛勤劳作的庆祝和对未来的祈愿。春节习俗丰富多彩,从年夜饭到放鞭炮,每一项活动都承载着古老的文化传承和深远的象征意义。接下来,我们将一起揭开这些传统习俗的文化背后。

年夜饭:团圆与丰收的象征

年夜饭是春节最重要的部分之一。根据农耕社会的习惯,春节标志着一年的农事结束,是对辛勤劳作的庆祝。年夜饭不仅仅是家庭成员的聚会,更象征着团圆和丰收的美好愿望。传统的年夜饭上,菜肴种类繁多,各种食材都有着不同的象征意义。例如,鱼是必不可少的,因为“鱼”与“余”谐音,寓意着年年有余。饺子也是年夜饭的传统食品,特别是在北方,饺子形状像元宝,寓意着财富和好运。

《礼记·内则》记载:“食不厌精,脍不厌细”,这句古话强调了节庆饮食的重要性,春节的食物讲究色香味俱全,不仅要有营养,还要符合节令的象征含义。因此,年夜饭不仅是一顿普通的家庭聚餐,更是对家庭幸福和社会和谐的美好寄托。

放鞭炮:驱邪与迎新的传统

放鞭炮是春节不可或缺的习俗之一。这个传统的起源与古代的驱邪文化密切相关。在中国传统文化中,恶鬼和灾难常常被视为不祥的象征,尤其是在春节期间,放鞭炮的响声被认为可以驱赶邪气,保佑家庭平安。根据史书记载,最早的鞭炮起源于唐代,鞭炮的爆竹声不仅可以驱散年兽,还象征着对新一年的期待和祝福。

《大元大一统志》曾提到,“年节放爆竹,声震四方”,可见,放鞭炮这一习俗早在元代就已经成为春节的重要活动之一。在传统观念中,鞭炮的声音代表着好运和新生,而它们的响亮也象征着辞旧迎新、冲破旧岁、迎接新的希望和挑战。

历史案例:古代春节的庆祝方式

在明代,春节习俗有了更为完善的表现形式。明代《北京志》记载,春节期间,百姓家中常常准备祭祀祖先的供品,并举行家庭聚会,年夜饭上则有“家宴”的仪式。这一时期的春节,已有较为固定的食物和活动形式,其中团圆和祭祀祖先的仪式尤为重要,体现了春节作为家庭和睦、代际传承的重要意义。

新年习俗的演变与创新

随着时代的变化,春节的习俗也在不断发展和创新。现代社会,尤其是在城市化进程中,年夜饭的形式不再局限于传统的家常菜肴,许多人选择在餐厅享用年夜饭,甚至有的家庭会选择旅游度过春节。然而,不论形式如何变化,年夜饭所承载的团圆、温馨与祝福的意义没有改变。

此外,放鞭炮的习俗也因为环保问题在一些城市受到了限制,许多人转而选择了烟花表演或者使用电子鞭炮代替传统的火药鞭炮。尽管如此,春节的核心精神——辞旧迎新,仍然通过不同的形式得到了延续。

春节,不仅是农耕文化的产物,也是中华文化的缩影。无论是年夜饭的团圆意义,还是放鞭炮的祈福愿望,都反映了中华民族对幸福生活的追求和对美好未来的期盼。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

传统农耕与节日习俗的交织:如何为现代消费者创造独特体验

农耕与节日习俗的融合自古至今,一直是人类文化的重要组成部分。随着现代社会的发展,这些传统逐渐转变为一种文化体验,成为了消费者寻求独...

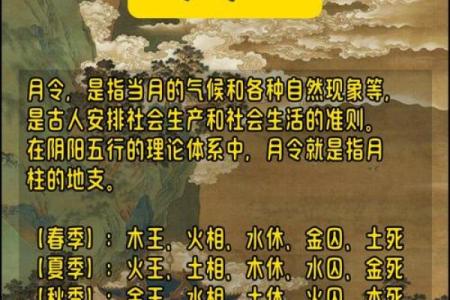

24节气

起名大全

最近更新

- 解析於字五行属什么?女孩取名如何巧用於字

- 2025年05月14日是否属于搬家吉日? 搬家入宅能行吗

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 今日装修有问题吗?

- 2025年05月14日搬家行吗? 搬家入伙吉日宜忌

- 姓昌风格独特的女孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 敬字五行属什么?男孩名字中敬字的寓意延伸

- 2025年农历三月廿四是否为安门黄道吉日 今日装大门有没有问题?

- 2025年农历四月十四领证符不符合黄道吉日 今日登记领证有没有问题?

- 孜孜不倦的力量:颠覆传统,用五行格局反而提升你的学习效率

- 的泰国,如何通过节庆感知古老的天文智慧

- 暗藏玄机:琼瑶命理揭示命运背后的真相,颠覆你的认知

- 2025年04月27日是否宜开业? 今日开张是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气