从农耕到现代社会:日的历史与文化演变

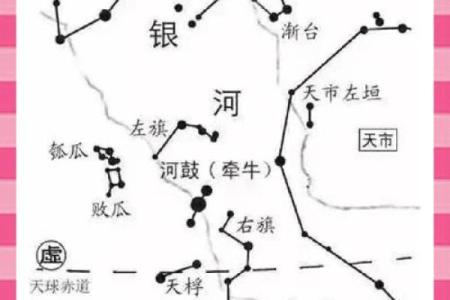

日在中国文化中的地位深远,与农耕社会的形成紧密相连。在古代中国,天文与农业的联系十分紧密,日作为一个时间的标志,不仅是自然界的象征,也逐渐渗透到社会的方方面面,影响着人们的日常生活与文化习惯。

日的起源与农耕的关联

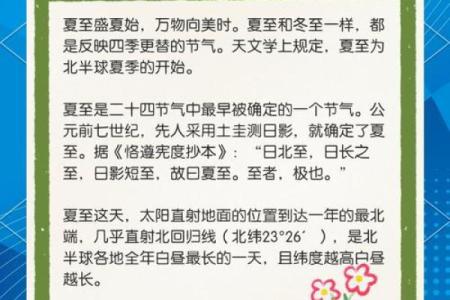

中国的农耕社会与天文学的发达,促使“日”成为一个文化符号。自古以来,中国人根据太阳的运行规律来决定农时,这直接影响了农业生产的节奏和社会结构。中国古代的“夏历”便是依据太阳和月亮的运动而制定的,特别是二十四节气的形成,更是与太阳的运行密切相关。例如,春分、夏至、秋分、冬至这四个重要节气,都是与太阳位置变化直接挂钩的,它们指导着农民的播种和收割。

古代文献中,如《周礼》记载,农时的安排有着极其重要的社会意义。天文历法不仅仅是生产工具,更是帝王施政、百姓生活的重要准则。对日的敬畏与崇拜成为了一种文化现象,在古代的宫廷和乡村,日升日落与农耕生活息息相关,象征着丰收和安定。

日与传统习俗的融合

在中国的传统习俗中,日常生活中往往充满了与太阳相关的活动。传统的节令与日的关系紧密,尤其是春节、端午节、中秋节等节日,无一不是围绕太阳和天文现象来安排的。例如,春节的“迎春活动”,便是迎接冬去春来,象征着日照时间逐渐增加,万物复苏。这一节日不仅是家庭团圆的时刻,也承载着对未来丰收的期盼。

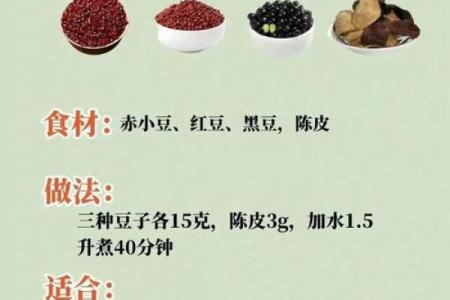

传统饮食习俗也是与太阳的节律息息相关的。农耕社会中,节令性食品如粽子、月饼等,都是依据太阳周期中的特定时刻来制作与享用的。每个节气,都有其特定的食材和烹饪方式,体现了中国古代人对自然界变化的尊重与理解。例如,中秋节的月饼象征着“日月同辉”,寄托了人们对团圆和丰收的祝愿。

日的现代传承与文化价值

进入现代社会,尽管科技的发展和生活方式的变化使得人们对太阳的关注减少,但许多传统习俗依然保留并得到了传承。现代社会中的许多节日庆祝活动,仍然继承着古代对日的敬畏和传承。在现代中国的春节期间,尽管农耕生产已经不再是生活的核心,但“日”作为文化符号,依然影响着人们的生活节奏与精神面貌。家庭团聚、共享美好时光,依然有着“日复一日”的循环意义。

此外,随着环境保护和可持续发展的日益重视,太阳的能量再度成为人们关注的焦点。太阳能作为一种绿色能源,被广泛应用于现代社会的各个角落,从家庭的太阳能热水器到大规模的太阳能发电项目,日的现代应用不仅满足了人们对能源的需求,也与古代人对太阳的崇拜产生了某种文化上的呼应。太阳的日照与光芒,继续在新的社会中传递着光明与希望。

古代与现代,虽然社会结构与生产方式发生了巨大的变化,但太阳作为时间和自然力量的象征,依然贯穿在文化的长河之中。从农耕到现代社会,日的文化内涵在历史的变迁中不断演绎,却始终没有改变其根植人心的象征意义。

起名大全

最近更新

- 2025年8月16日几点开市吉利 开市几点是吉时

- 今天适合修猪围栏吗 2025年8月16日修猪围栏是不是黄道吉日

- 2025年8月16日几时建造房屋最好 建造房屋吉时查询

- 今天适合彻底打扫吗 2025年8月16日是不是彻底打扫的好日子

- 今天适合受封仪式吗 2025年8月16日受封仪式日子好吗

- 今天适合填埋坑洞吗 2025年8月16日填埋坑洞好吗

- 今天适合安装大门框架吗 2025年8月16日安装大门框架是适合的吉日吗

- 今天适合恭请佛像吗 2025年8月16日恭请佛像是不是好日子

- 今天适合牲畜饲养吗 2025年8月16日牲畜饲养当天黄历吉日吗

- 今天适合桥梁对接吗 2025年8月16日桥梁对接当天黄历吉日吗

- 今天适合安装柱子吗 2025年8月16日安装柱子是否适宜

- 今天适合搬新家吗 2025年8月16日当日搬新家有没有讲究

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气